[신문] 첫 환자 떠난 뒤 “일도입혼”…‘난소암 킬러’ 되다

작성자

관리자작성일자

2023-05-18 00:00조회수

198

장석준 아주대병원 산부인과 교수

‘올해의 임상교수’. 장석준(54) 아주대병원 산부인과 교수실에는 이렇게 적힌 황금색 현판이 붙어 있다. 병원 관계자는 “진료·연구로 공을 세운 임상교수에게 주는 상장”이라며 “장 교수가 2016년 1회 수상자”라고 귀띔했다.

장 교수는 난소암 환자가 공유하는 명의 리스트에 빠지지 않는다. 3대 부인암 중 하나인 난소암은 ‘조용한 살인자(silent killer)’로 불린다. 난소가 몸속 깊숙이, 골반 옆에 있다 보니 초기 파악이 어려워 난소암 환자 80%는 다른 장기로 전이된 3, 4기에 발견된다. 치료도 까다로워 사망률이 높다. 장 교수는 이런 고약한 암과 싸운다.

난소암이 무서운 또 다른 이유는 재발이 잦아서다. 암이 사라진 상태라고 해도 5년 내 80%가 재발한다고 한다. 10년 지나 재발하는 사례도 있다. 3~4기 진단을 받고 “제가 얼마나 살 수 있을까요” 낙담하는 환자를 앞에 두고 장 교수는 이런 격려의 말을 한다고 했다.

“교과서에 나와 있는 평균 생존율 이상 살 수 있게 최선을 다해 드리겠습니다.”

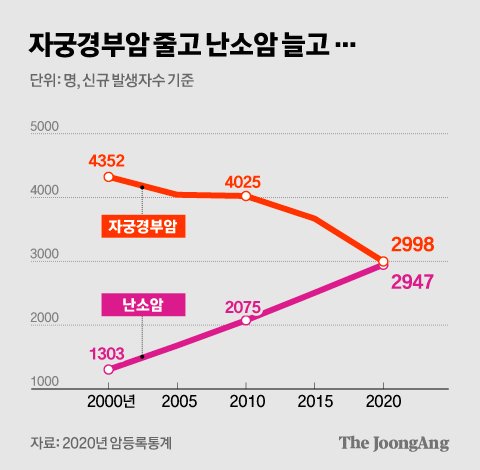

그래픽=김경진 기자 capkim@joongang.co.kr

수술 성적을 들여다보면 허투루 하는 말이 아니었다. 장 교수를 거친 누적 500여 명의 5년 평균 생존율은 50%(3기), 29%(4기) 정도다.

미국에서 난소암 치료 성적이 제일 좋다고 알려진 슬론 케터링 암센터의 경우 3기 말, 4기 난소암 환자의 5년, 10년 평균 생존율이 각각 46%, 22%다.

장 교수에게 비결을 묻자 “적극적으로 수술하는 것”이라는 답이 돌아왔다. 표준 치료법은 ‘수술+항암’이다. 불행 중 다행으로 난소암은 10명 중 8명꼴로 약발(항암제)이 듣는다고 한다. 아무리 그래도 수술에서 승부를 봐야 한다.

장 교수는 “퍼스트 찬스가 베스트 찬스”라고 했다. “첫 수술에서 의사가 얼마나 책임감을 갖고 최선을 다해 숨은 암덩어리를 꼼꼼히 떼느냐가 예후를 결정한다”면서다.

그래픽=김경진 기자 capkim@joongang.co.kr

“약은 서울, 부산, 미국 전 세계 어디 의사가 쓰나 똑같아요. 수술은 서전(외과의)에 따라 차이가 납니다. 같은 수술이지만 다른 결과가 나올 수 있는 게 이 병이에요. 이 사람은 이만큼 떼었는데 깨끗하다고 해도 저 사람은 아닐 수 있거든요.

수술은 짧게 잡아도 3~4시간 걸린다. 오전 8시에 시작해 다음 날 오전 2시까지, 최장 18시간까지 해 본 적도 있다.

5평 남짓한 연구실엔 ‘한 번의 수술에 영혼을 담는다’는 뜻의 ‘일도입혼(一刀入魂)’이 쓰인 족자가 있다. 장 교수는 “환자 남편이 직접 써준 거다. 보호자였던 그분은 희귀암으로 돌아가셨고, 난소암 4기였던 부인은 2016년 수술한 뒤 건강히 계신다”고 했다.

그에게도 아픈 손가락이 있다. 수십 년 흘러도 잊히지 않을 환자다. 2006년 3월 조교수로 처음 수술한 난소암 3기 환자, 배운 대로 최선을 다했는데 환자는 1년 뒤 재발했고, 사망했다. 장 교수는 이후로 메스를 잡지 않았다. “쪽팔리고 미안해서”라고 했다.

책을 수십 권 보고 저널을 수백 편 복사해 독학에 들어갔다. 복막암 수술의 대가인 미국 워싱턴암센터의 슈거베이커 수술 동영상을 보며 시뮬레이션했다. 워크숍과 세미나도 빼놓지 않았다.

1년이 훌쩍 지난 2008년, “이 정도면 환자에게 안 미안할 것 같다”는 느낌이 들면서 다시 메스를 잡았다. 장 교수는 “다시 돌아가면 그렇게 안 할 것”이라며 “환자에게 그 순간 진실하지 못했다는 생각이 들어 아직도 미안하다”고 말한다.

이런 이유에서일까. 그가 보는 명의는 “가슴에 손을 얹고 생각했을 때 환자에게 미안하지 않은 의사”라고 한다. 장 교수는 “상을 많이 받는 것보다 환자에게 인정받는 게 더 행복하다”며 환자와 주변 사람들에게서 “장석준 교수와 같은 시대에 살아 다행이다”는 말을 듣고 싶다고 했다.